Der Elbrus im Kaukasus -

der höchste Berg Europas an der Grenze zu Asien

Der über 1500 km lange Hauptkamm

des Kaukasus zwischen Kaspischem und Schwarzem Meer wird als die geografische

Grenze zwischen Europa und Asien gesehen. In vielen Teilen ist diese Grenze

auch die politische Grenze zwischen den beiden Erdteilen (Rußland -

Georgien).

Einige deutsche Lexika haben nun einen

Grenzverlauf durch die Manytsch-Niederung - irgendeine völlig unbestimmbare

gekurvte Strecke durch eine riesige Ebene als Grenze bestimmt. Damit stehen

sie relativ allein da, weil weltweit (auch in anderen Lexika) der Kaukasuskamm

als Grenze betrachtet wird. Ich habe dies mal bei Bertelsmann nachgefragt

und sie haben tatsächlich geantwortet:

Nunja, die Geografen, mit denen ich gesprochen

habe, betrachten ebenso den Hauptkamm des Gebirges als Grenze, aber da steite

ich mich nicht mehr mit Bertelsmann herum. Meiner

Ansicht nach hält sich die Fehlinformation (Mont Blanc als höchster

Berg) hauptsächlich aus touristisch/kommerziellen Gründen Frankreichs,

die einen Haufen Geld verlieren würden, wenn der Streit darum endlich

geschlichtet werden würde - höchstwahrscheinlichkeit zu deren Nachteil.

Unter den Bergsteigern und dem Rest der

Welt gilt der Elbrus mit 5642 m als der höchste Berg Europas, einer der

"Seven Summits" ... (Zum Vergleich: der Mont Blanc als höchster

Berg der Alpen ist nur 4808 m hoch).

Die Seven Summits sind die jeweils höchsten Berge eines Kontinentes:

|

Fast 1000 Meter höher als die ihn

umgebenden Berge dominiert der Elbrus mit einem vergletscherten Doppelgipfel

die Landschaft des zentralen Kaukasus. Die beiden Gipfel entstammen unterschiedlichen

Vulkanausbrüchen. Der höhere Westgipfel ist älter; der jüngere

Ostgipfel mit einem Krater von 250 m Durchmesser weist noch Spuren kürzlicher

Vulkanaktivität auf. Die schwache Ausgasung des Vulkans trägt noch

zusätzlich zur Verschlechterung der Atemluft bei.

Der gesamte Berg ist mit etwa 145 Quadratkilometern

Gletschern übersät, die an einigen Stellen 400 m dick sind. Vom

Sattel, der die beiden Gipfel voneinander trennt, erstrecken sich die Hänge

(relativ) mäßig hinunter und die Eiszungen enden in vielen wunderschönen

Tälern. Die Gletscher sind durch ihre ständige Bewegung sehr verspaltet.

Am Westhang befindet sich eine Art Turm,

Kiukiurtliu. Die vertikalen Seiten des Monolithen sind an der südlichen

und westlichen Seite mit einem Besteigungsgrad von 5 und 6 ausgewiesen.

Die Höhe, der Luftmangel, die Kälte,

der starkte Wind, das sich extrem schnell ändernde Wetter und die freie

Lage des Berges erschweren den Aufstieg. Der Berg besitzt aufgrund seiner

Lage - freistehend, ungeschützt und 1 km höher als die ihn umgebenden

Berge - sein eigenes unberechenbares Mikroklima. Dies alles hielt Bergsteiger

Jahrhunderte davon ab, den Gipfel zu erklimmen. Die Erstbesteigung fand 1874

statt (A. W. Moore, F. Gardiner, F. Cruford Grove, Horace Walker, Pete Knubel).

| Die besten Monate für

die Besteigung sind Juli und August. Juni und September können auch

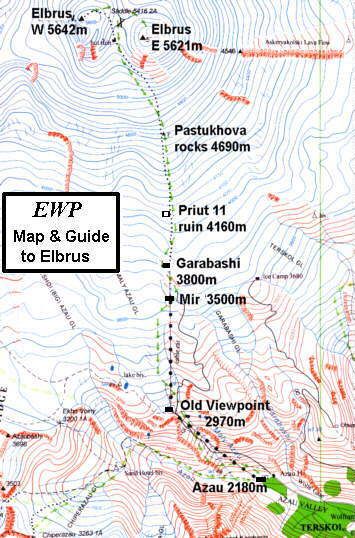

einige gute Wetterfenster bieten. Die Normalroute ist ein langer mäßiger Aufstieg, ab ca. 3700 m über Gletscher. Es sind kaum technische Schwierigkeiten vorhanden, wenn man nicht von der Route abweicht. Zu beiden Seiten erstrecken sich riesige Gletscherspalten. So einfach die Route auch erscheint, ist dafür die Todesrate recht hoch. Allein im Jahr 2004 waren es bis ca. August 34 Fälle. Die Geschichte des Berges ist gespickt mit dem Tod von Gruppen, die entweder beim Abstieg verlorengegangen waren oder in großer Höhe von schlechtem Wetter überrascht wurden. Das Wetter kann von einem Augenblick zum anderen ohne Vorwarnung wechseln und es ist leicht, sich in den ausgedehnten und verspalteten Gletscherfeldern zu verlieren.Die Route startet in Azau, wo sich der Pfad unter den Liften entlangschlängelt. Die Lifte (zwei Seilbahnen und ein Sessellift) sind stark von Touristen der nördlich liegenden Kurorte frequentiert. Sie können auch eine Hilfe bei der notwendigen Akklimatisation darstellen. Der Sessellift fährt bis zu den Fässern (Kara-Bashi oder englisch: Barrels) auf 3700m. Mit Steigeisen geht es weiter bis zur Priuthütte, wo man sich einquartieren kann. Auch findet sich dort ein geschützter Zeltplatz in den Ruinen der im August 1998 abgebrannten alten Hütte. Von dort aus ist die Strecke bis etwa 5100 m einsehbar. Durch eine Art "Autobahn" (von uns so getaufte Teilstrecke) gelangt man zu den Pastuchov-Felsen, die sich bis auf 4800 m erstrecken. Von dort geht es weiter bis auf etwa 5000 m, wo es in einer scharfen Linkskurve 400 lange Höhenmeter über die Traverse bis zum Sattel geht. Aufgrund der Höhe kann die Strecke sehr anstrengend sein. Die Aussicht ist jedoch großartig. |

|

| Auf dem Sattel befinden

sich die Ruinen einer alten Hütte. Nur noch die Dachkonstruktion

schaut aus dem Schnee hervor. Der Weg teilt sich hier - einmal zum Ost-

und einmal zum Westgipfel. Der Aufstieg wird steiler und der Schnee ist

stark vereist (verharscht). Die restlichen 250 m zum Westgipfel erscheinen

recht lang. Die durchschnittliche Dauer des Aufstieges liegen bei 8-10 Stunden und man rechnet für den Abstieg weitere 4 Stunden hinzu. Notwendige Ausrüstungsgegenstände sind Steigeisen und Teleskopstöcke (wetterbedingt GPS). Zum GPS ist noch zu erwähnen, daß der Besitz desselben zwar legitim ist, aber die Benutzung offiziell verboten (Grenzgebiet!) - zumindest im Jahr 2001. Keiner schert sich jedoch darum - selbst die angetroffenen Soldaten nicht - und die Koordinaten für den Aufstieg kann man im Internet finden. Aufgrund der schnellen Wetterumschwünge ist die Benutzung sicherheitshalber anzuraten. Update (2003): Inzwischen ist die Benutzung von GPS kein Problem mehr, aber da es immer noch Grenzgebiet ist (streng militärisch überwacht), sind Funkgeräte u. ä. verboten. Ende Frühling/Anfang Sommer wird der Elbrus sehr gern als Skigebiet genutzt. |

|